|

|

|

Enfermements

Le cloître et la prison (VIe-XVIIIe siècle)

Homme et société

Dès le Moyen Âge, le claustrum et le carcer, le cloître et la prison, ont été associés. Exaltant l'ascèse monastique, Bernard de Clairvaux, pour ne citer que lui, comparait déjà le monastère à une prison ouverte, où seule la crainte de Dieu retenait les moines. Aujourd'hui, les liens entre cloître et prison sont encore perceptibles dans le site exceptionnel de Clairvaux, ancienne abbaye cistercienne fondée au xiie siècle et transformée en centre pénitentiaire au xixe siècle.

Dans les années 1960-1970, penseurs des institutions répressives et historiens du monachisme ont âprement polémiqué sur l'analogie entre cloître et prison. Afin de dépasser les apories de ces controverses et de renouer les fils du dialogue interrompu entre historiens du cloître et historiens de la prison, cet ouvrage propose une histoire commune des deux enfermements. Il explore les conceptions et les valeurs associées à l'enfermement, les particularités de la vie en milieu clos, la sociologie des groupes exposés à l'enfermement, dans l'ensemble de l'Europe, de l'Espagne à la Saxe et de l'Angleterre à l'Italie, entre le VIe et le XVIIIe siècle. Faisant appel aux meilleurs spécialistes internationaux de ces questions, il privilégie les vues synthétiques plutôt que les études de cas. Il dessine enfin les renouvellements historiographiques intervenus depuis quatre décennies dans les domaines de l'histoire du droit, de l'histoire sociale et de l'histoire religieuse.

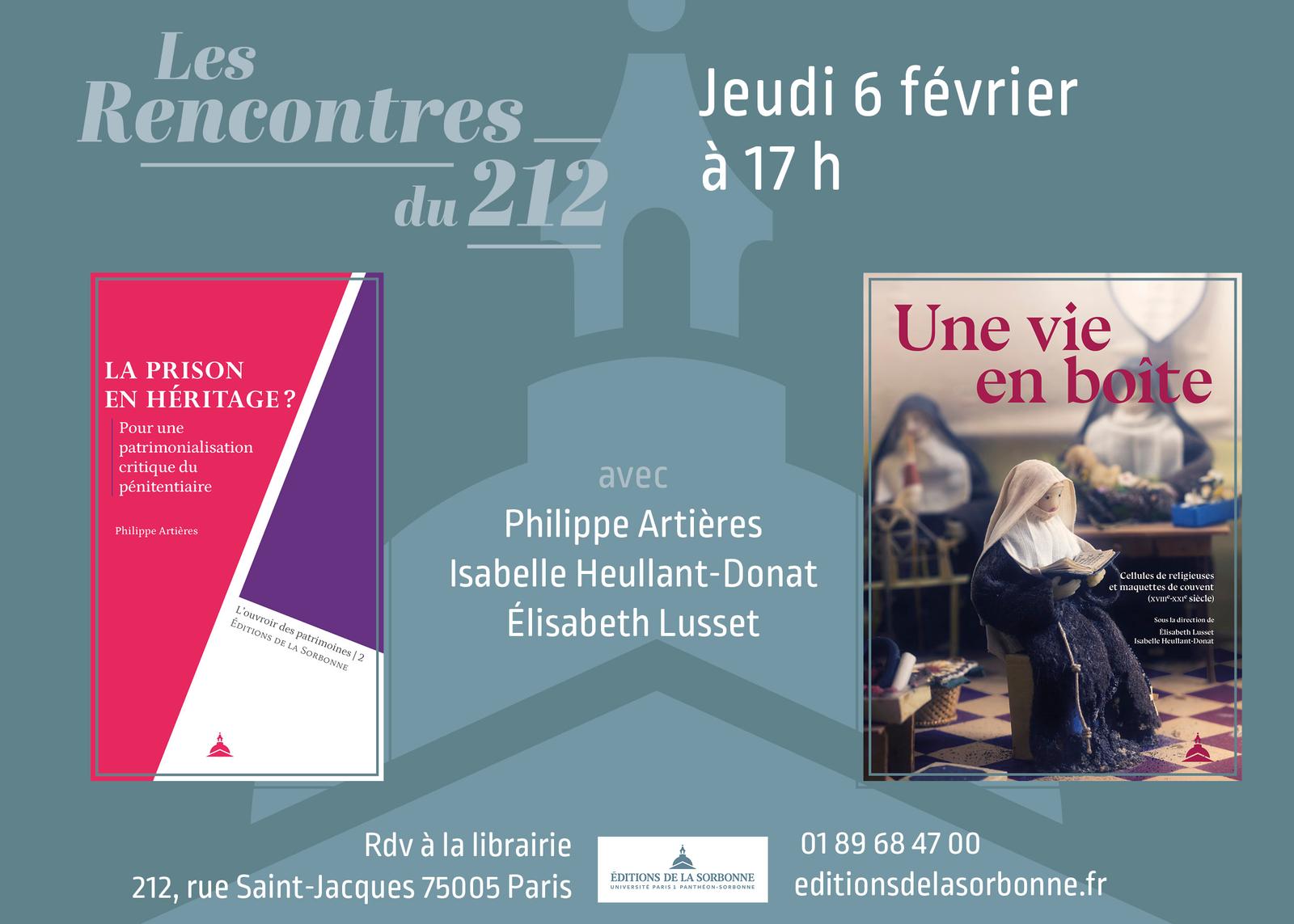

Les Rencontres du 212 - Espaces clos

212 rue Saint-Jacques, 75005 Paris, Le jeudi 6 février à 17h

Les couvents comme les prisons sont des espaces clos, mondes hors du monde qui obéissent à leurs propres règles. Comment appréhender ces espaces et leurs spécificités ?

Cette question constitue le fil directeur de notre prochaine Rencontre du 212 : avec La prison en héritage ? Pour une patrimonialisation critique du pénitentiaire, Philippe Artières questionne le destin des établissements carcéraux menacés de fermeture, qui gommerait leur histoire et celle de leurs détenus, et invite à reconsidérer la place des prisons et de leur héritage dans le patrimoine national. Dans Une vie en boîte. Cellules de religieuses et maquettes de couvent (XVIIIe-XXIe siècle) qu'elles ont co-dirigé, Élisabeth Lusset et Isabelle Heullant-Donat analysent les « boîtes de nonnes », ces maquettes fabriquées par les religieuses qui y reproduisent en miniature leur cellule et leur quotidien, pour les faire parvenir à leur famille à l'extérieur.

Quelle(s) histoire(s) révèlent ces « espaces de l'enfermement » (Le cloître et la prison. Les espaces de l'enfermement, plateforme interactive sur l'abbaye de Clairvaux de Julie Claustre, Falk Bretschneider, Isabelle Heullant-Donat, Élisabeth Lusset, produit par Lumento (2018)) ?

Rendez-vous le jeudi 6 février à 17h au 212 rue Saint-Jacques, Paris 5e

Discussion avec : Philippe Artières, Isabelle Heullant-Donat et Élisabeth Lusset

Renseignements : camille.scotto-dardino[at]univ-paris1[.]fr

Les autres ouvrages liés à cet événement :

• Enfermements II

• Une vie en boîte

• Enfermements III

• La prison en héritage ?

Élisabeth Lusset

Élisabeth Lusset est chargée de recherche au CNRS, rattachée au Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589, CNRS/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Elle travaille sur les ordres religieux, la justice et le gouvernement de l'Église.

Collaborations intellectuelles ou scientifiques :

Élisabeth Lusset, Isabelle Heullant-Donat

Une vie en boîte

Cellules de religieuses et maquettes de couvent (XVIIIe-XXIe siècle)

Homme et société

Du XVIIIe siècle aux années 1960, des milliers de religieuses en Europe ont fabriqué des modèles réduits de leur cellule et de leur couvent. À la croisée de l'histoire des femmes, du travail, de la culture matérielle et de l'enfermement monastique, ce livre analyse plus de cinq cents de ces « boîtes de nonnes ».

Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre, Élisabeth Lusset, Falk Bretschneider

Homme et société

Pourquoi conçoit-on des lieux fermés pour les hommes et d'autres pour les femmes ? En quoi les discours autour du genre ont-ils influencé l’émergence et la perpétuation de dispositifs de clôture pour affirmer les différences sociales entre hommes et femmes ? Quelles formes prennent les rapports entre les sexes dans les milieux clos ?

Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre, Élisabeth Lusset, Falk Bretschneider

Homme et société

D'évidence, il n'y a pas d’enfermement sans règle. L’un des traits communs aux mondes clos est que ceux qui y vivent doivent obéir à des normes fortes, qu’il s’agisse de la règle monastique, de la règle hospitalière ou du règlement de prison.

|

|